城市設計可識別性探討

所屬欄目:城市規劃論文 發布日期:2012-12-11 09:27 熱度:

摘要:我國的城市特色在當今的發展中已日漸單一,城市空間也趨于雷同,導致人的定向感和歸屬感減弱以至消失,公眾無法識別物理空間環境,難以感知城市的文化特色。本文結合實際設計個例,分析與探討了城市景觀建筑作為地域文化物質載體表現方式和手段。其目的在于為當代景觀建筑設計提供基礎的理論,同時提出一些可操作性的景觀建筑的地域性創作原則與方法,創造具有鮮明地域特色和可識別性的空間場所。

關鍵詞:可識別性,地域特色,歷史文脈, 文化內涵

人們在豐富多樣的世界中,普遍存在著一種心理訴求:我是誰、我在哪。人們為了彼此之間區分,會起不同的姓名,穿不同的衣服,具有不同的性格,不同的長相。對于一個場所來說,有各自不同的圍合方式,不同的大小、形狀,不同的布局方式等,具有了這樣的差異性,也就具有了可識別性。

經濟的快速發展和日益增長的使用需求讓中國成為了世界上最大的建筑市場,但隨之而來的是在盲目的擴張和建設中,新城市建筑的統一詬病:一味追求現代感或尋求標新立異,今日之建筑正漸漸失去成為地域文化標識的功能。大量的現代建筑拔地而起,或是千篇一律,或是爭奇斗艷,其本質當中的“可識別性”卻越來越小。城市設計是城市建筑物之間的城市空間設計,它的目的是營造良好的城市環境,其中既要體現傳統人文的關照,也展示塑造城市個性。因此,在當前的時代背景下,很有必要去探索在現代城市設計中如何合理利用景觀建設來更好地體現城市的地域文化內涵,提高城市文化品位,創造出各具特色、豐富多彩的城市公共空間環境。下文結合實際設計個例,分析與探討了城市景觀建筑作為地域文化物質載體表現方式和手段,為個性化城市空間做出貢獻。

一、項目背景

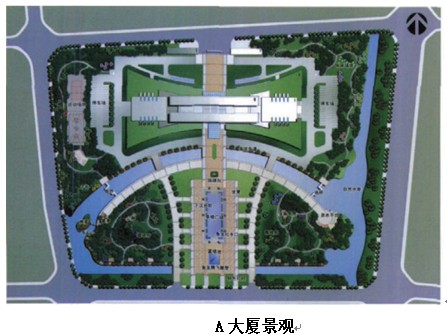

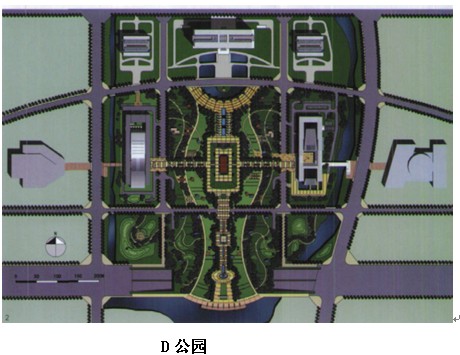

案例為A大廈景觀與D公園。

![]()

從平面圖不難看出:兩個項目的規劃格局有很多相似之處,充分體現出當下中小城市規劃與建筑設計的特點。首先,基地均位于新開發的城市規劃建設用地中,地塊都被周邊的規劃道路切割為長方形,面積均較大。其中D公園達到了二十公頃,可謂尺度巨大;其次,基地原地形條件均較簡單,沒有太大的高差起伏,也沒有什么水系或植被資源可資利用;第三,基地北面均為一坐北面南的行政中心大樓。整個廣場以其為中心向南展開,周邊由道路或建筑圍合,基本呈對稱式格局。此外,這三個項目都位于城市新區的中心,擔負著城市形象塑造的功能,是城市的標志性廣場。

二、案例分析

(一)A大廈景觀

A大廈是B旅游度假區的旅游辦公設施兼政務中心。主體建筑地上六層,地下一層。本項目為與其配套的外部環境工程,景觀占地面積69575平方米。甲方擬將其作為景區的旅游形象工程推出,希望設計能夠展現出C城市的濃郁地方特色。

1、城市分析

B旅游度假區著名的旅游勝地,旅游資源豐富,山青、水秀、茶香、魚鮮、空氣好構成B旅游度假區“湖光山色風景獨秀,碧水藍天江南明珠”的幽雅意境,使B旅游度假區成為動植物生息繁衍的樂園。湖水保持了天然山泉的純度和礦物成分,達到國家二級飲用水水源標準。湖中魚類豐富,盛產一種大灰鰱。由其與湖水烹制的“砂鍋魚頭”為一絕,構成C城市獨特的飲食文化,被譽為國宴魚頭。

通過對C城市地方文化的分析和提煉,我們最終確定將山、水、魚文化作為重點表現的主題,突出C城市的旅游特色,以與B旅游度假區的大背景相契合。

2、整體布局

景觀整體布局以規整式和自然式相結合,力圖體現出現代政務中心的開放性和親和力,強調B生態旅游度假區的特色。

主景沿中軸線次第展開,通過嚴整的序列烘托出主樓的莊嚴氣度,整齊的草坪、樹陣、修剪綠籬、景觀燈柱和步道強調了軸線關系,也將人流引入其中。入口處的噴泉池內設有大型魚龍雕塑,直接點題。軸線中心設有開放式的下沉水廣場,C城市的旅游文化在此集中展示。水廣場內設有霧噴、跳泉、旱噴、水渠等多種水景內容,提供了人們休憩、游覽、集會、觀演的場所空間,是C城市活力盡情綻放的舞臺。軸線的終點以鮮花簇擁的旗桿臺收尾,與A大廈(其功能即B旅游度假區行政中心)的身份相呼應。

軸線兩側由舒緩的草坡逐漸過渡為疏林、密林,自然的水體和小徑蜿蜒其間,營造出靜謐、休閑的氣氛。間設小賣、亭廊、公廁、健身場地等,可供市民和游人散步、游憩。

主建筑南面設計了一道弧形的水系,迎面展開,與兩側的水系相連,將整個廣場環抱其中。使整個環境融為一體,同時也將建筑辦公區與廣場休閑區自然分隔開。

建筑屋面采用覆土綠化,綿延的草坡一直延伸到地面,將建筑空間與城市景觀空間有機結合在一起,強化了生態建筑的主題。

3、主題表現

在原有水系基礎上,沿主軸線設置了一系列的水景內容,把“水”的文章充分做足。通過噴泉、跌水、霧噴、水渠、溪流等不同形式的水景處理,強化水的主題,同時營造出豐富的景觀層次和富有節奏感的游線。

沿軸線兩側設計層巒起伏的大片綠坡,輔以自然式的綠化種植,以自然式的微地形改造與C城市的丘陵地貌相呼應,烘托“山”的主題。

將魚文化凝煉為魚躍龍門、魚龍騰飛的主題,重點在景觀主軸線上,通過雕塑、鋪裝和一些小品細部加以體現。

在中心下沉廣場的兩側,設置序列玻璃展示墻,上面以蝕刻的形式展示B旅游度假區的風土人情、旅游特色等。

4、材料與細部

運用木、石、玻璃、金屬、穿孔板等材料,造型設計力求簡潔,以與建筑形式相呼應,并體現出鮮明的時代感。

通過魚龍紋樣雕塑,魚鱗狀、波浪紋鋪裝,魚形噴水小品等細部設計,點出C城市的地方特色,增加景觀的個性。

(二)D公園

D公園位于新城的中心,南北向綠軸和東西向商務軸的交匯處,是新城建設的重要內容。地塊北面為未來的E城市行政中心,東西兩側分別為會議中心與市民服務中心,南側為規劃建設中的體育公園。景觀占地面積為223140平方米。

1、城市分析

E城市為某省北部的中心城市,國家重要能源基地。整個城市三山鼎立、三水環抱,有獨特的山水資源。此外,E城市煤炭資源豐富,依托“煤、電、化”三大支柱產業已建設成為新型能源科技城市,先后被授予全國科技興市試點市,全國科技進步先進市等稱號。

另一方面,作為一個年輕卻又發展迅速、極具經濟潛力的能源型城市,E城市的可認知度并不高,原有的城市建設也缺乏特色,正希望通過新區的建設樹立山水科技新城的形象。

2、設計原則

通過背景資料的分析,我們得出以下設計原則:

(1)整個設計應置身于E城市新區“山水科技新城”這個大的規劃背景下進行,體現山環水抱,能源新城的“大設計”思路。

(2)設計要突出地方特色,體現E城市的歷史文明和現代科技。

(3)塑造親民開放的新時代政治空間,表達城市的活力,提倡生態和諧、以人為本的原則

3、整體布局

在“三區兩軸一畫卷”的規劃構思基礎上,市民廣場的景觀整體架構呈古體的“川”字形。中心主軸(時空軸)穿越南北,延續著整個新城的中軸線,與北面的舜耕山和南面的體育公園形成對景關系;兩側曲線形的綠廊形成兩道南北副軸,橫向主軸(人文軸)則橫貫東西,將周邊的建筑空間融為一體,沿線將集中展現E城市的人文精粹。

“川”字形的布局暗示出E城市山川秀美,得天獨厚的自然條件,與E城市山水城市的定位相吻合;由川字形也衍生出吉祥寶瓶的形式。寶瓶,是E城市古壽州窯的典型器型,也是中國傳統的吉祥符號,選擇吉祥寶瓶形式,既與“如意金鉤”的新城規劃格局相呼應,又寓意著E城市人民吉祥如意、平安美滿的幸福生活;寶瓶兩側環繞的曲線呈 “S”造型,也是E城市最具特點的民間藝術——花鼓燈的重要藝術特色之一。舞動的曲線烘托出一派歡騰活躍的氣氛,形象地展示出E城市的城市活力與城市形象。

3、景觀構思

(1) 中心主軸——時空走廊

中心主軸以時空走廊作為整個廣場設計的主線,由北至南不同序列的景觀節點依次鋪陳出E城市古--今--未來的發展之路。

升旗親水臺:升旗親水臺形成時空走廊的第一個序列,其設計充分考慮了與北面行政中心的關系,通過弧形水面和親水平臺的處理與之銜接,將人流引入的同時又與其適當隔離。

城市舞臺:中心主軸與橫向主軸的交點上設置了一個大型的下沉廣場,承擔地上與地下的主要交通聯系,使較難處理的地下空間成為積極的功能空間,與廣場融為一體。四邊緩緩而下的草坡自然形成一圈看臺,北面的平臺上設張拉膜構筑物,形成視覺的控制焦點。半地下廣場中央,霧噴涌泉池和不同的鋪裝材質限定出舞臺空間。這里是城市生活中最活躍的精神場所,交往、休憩、觀演、慶典、購物,一幕幕活生生的城市劇在此上演。華燈初上,周邊的草坡上,人們或坐或躺,中心的水幕舞臺光影搖曳,花鼓燈和少兒藝術表演剛剛開場,生動地勾勒出當下E城市人民充滿活力的生活圖景。

未來之門:時空走廊的南端,高大的景觀柱和拋物線形的跳泉旱噴廣場強化了“門”的概念,穿越這一未來之門,人們將被引領向主軸序列的高潮:光明階梯。橢圓形廣場中心設雕塑噴泉池,以煤的晶體結構為原型設計了一組大型的現代抽象雕塑,描繪出E城市煤電資源經濟的光輝前景。廣場南側呈放射形延伸開去,與體育公園互為因借,和諧地融合在一起。

(2) 南北副軸——民俗神話之旅

相對于中心軸線的秩序和序列感,兩側南北副軸的設計更強調生態與自由,注重空間的收放開合、錯落有致。景觀節點以八個民俗與神話主題文化園為主,間以小塊的休閑場地和濱水小游園。

休閑場地:除主題文化園外,沿兩側游覽軸還設置了一些小型的休閑場地和公共設施,以滿足市民游憩、健身、休閑等需要,提供多樣化的場所和設施。

濱水游園:地塊東南和西南角的地塊,沿河布置有濱水游園,以微地形處理和自由式綠化為主。兩側微微起伏的綠地烘托出中間的景觀主軸,強化了生態廣場的定位,也有利于整個地塊的土方平衡。

(3) 橫向主軸——人文大道

橫向主軸的設計主要強調與兩側建筑空間的聯系,打開了一條東西向綠廊。這里將集中展現E城市豐富的人文資源,形成一條人文大道。

名人大道:以林蔭大道的形式沿東西向展開,將人流及視線引入中央的城市舞臺。沿途結合花帶設置E城市古今名人的雕塑,強化人文大道的主題。

城市廣廳:城市廣廳位于名人大道與建筑室外公共空間的交接處,通過鋪裝、光帶、條石、種植等景觀元素的處理使其互相滲透,有機融合,創造出具時代感的城市新景觀。

三、結語

通過以上兩個案例的分析,可以看出,在看似毫無特點的規劃前提條件下,通過地方文化的梳理和提煉,去蕪存菁,提取獨特而可用的元素,再以形態各異的景觀手段加以呈現,可賦予城市標志性廣場以不可復制的地域品格,進而提升城市的可識別性。筆者認為,在應對當下高速發展背景下的中小城市標志性廣場項目時,這不失為一種值得嘗試的手段。具體到每個不同的項目,又有不同的解決方式。“參差多態,乃幸福之本源”,這些植根于地方文化的個性化的廣場設計,將引領我們領略新時代的異彩紛呈的城市文明。

文章標題:城市設計可識別性探討

轉載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/ligong/chengshiguihua/14674.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:106

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:121

評職稱發論文好還是出書好關注:68

復印報刊資料重要轉載來源期刊(...關注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態及其...關注:69

SCI期刊分析

- MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY中科院分區

- MEAT SCIENCE期刊最新中科院分區

- MECCANICA中科院幾區

- MECHANICAL ENGINEERING中科院分區

- MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING期刊最新中科院分區

- MECHANICS OF MATERIALS期刊最新中科院分區

- Mechanics of Solids中科院分區

- MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS期刊最新中科院分區

- MECHANISM AND MACHINE THEORY中科院幾區

- MECHATRONICS雜志是中科院幾區