煤礦井下污廢水水處理的工藝改進設計與比較研究

所屬欄目:礦業論文 發布日期:2010-11-13 16:58 熱度:

摘要:本文對煤礦井下水處理的常用工藝與ReCoMagTM超磁分離水處理工藝進行了對比,ReCoMagTM工藝適合煤礦井下水的處理,特別是針對水質硬度不高、水量大的情況,該工藝具有綜合投資省、占地少、運行成本低、處理效果好的特點,是取代常規混凝沉淀、過濾的先進固液分離技術工藝。

一、 前言

根據2005年中國煤炭工業協會和中國礦業大學(北京)水污染控制工程研究所的統計,調查我國22個省、市、自治區136個煤礦,全國平均每采1t煤,排放礦井水2.1m3。2005年全國煤炭產量約為20億t,礦井水排放量約為42億m3。根據國家發改委2007年礦井水利用專項規劃文件統計,2005年,全國排放的42億礦井水中利用量約為11億m3,利用率約為26.2%,其余都作為廢水排放,不僅浪費水資源,而且污染環境。

與之相對的是,在全國13個大型煤炭基地中,除云貴基地、兩淮基地、蒙東(東北)基地水資源相對豐富外,其余的10個基地都存在不同程度的缺水問題。因此礦井水利用勢在必行,它是緩解礦區供水不足、最大限度地滿足生產和生活需水的重要措施[1]。

我國習慣上將礦井水按水質類型特征分為含懸浮物礦井水、高礦化度礦井水、酸性礦井水和含有害有毒元素或放射性元素礦井水等四種類型。礦井水水質與地質條件密切相關,受到煤巖雜質、膠體物和井下生產、生活活動的污染,礦井水中一般均含數量不等的懸浮物;因此,懸浮物的去除在礦井水處理工藝中必不可少。本文將介紹一種去除礦井水中懸浮物的新工藝—ReCoMagTM超磁分離水體凈化技術,并與常規混凝沉淀過濾工藝進行對比。

二、 常規混凝沉淀過濾工藝

對于礦井水中懸浮物的去除,常規處理工藝有平流沉淀池、斜板/管沉淀池,效率更高的有迷宮斜板沉淀池,一體化設備實質上也是斜板/管或迷宮斜板沉淀池的變形或改進。由于礦井水與普通地表水的水質特性差異較大,懸浮物不易沉淀,如果按照地表水水質設計,一般凈水設施的處理量只能達到其原設計水處理量的40%~60%。因此,設計礦井水的混凝沉淀環節時,相對于地表水設計需擴大2~3倍。由于不同煤化階段的煤分子結構大不相同,煤粒表面所帶電荷數量也不相同,因而其親水程度各異,隨著煤化程度的增高,憎水程度加強,煤粉表面與水和無機混凝劑的親和能力減弱。對于煤化程度高的煤礦礦井水,懸浮物混凝沉淀效果很差,為了保證出水效果,常常將斜板/管沉淀、一體化設備和過濾等工藝結合起來。

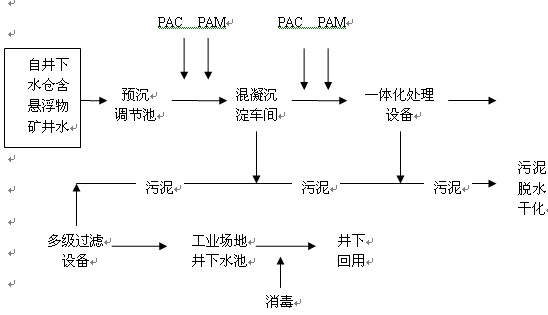

常規礦井水處理工藝流程圖如下。

圖1常規礦井水處理工藝流程圖

工藝流程及參數簡述:

(1) 水線:礦井水通過井下排水泵由井下水倉提升到地面預沉調節池,預沉調節池有效容積一般為日平均時處理量的6~8倍,經過預沉調節池調節水質水量后的含懸浮物礦井水進入混凝沉淀車間和一體化處理設備,出水SS<10mg/l,消毒后回用。

(2) 泥線:大粒徑的煤、巖顆粒物大部分沉淀在井下水倉(每隔一段時間清理),預沉調節池中也會沉淀較大顆粒物需不定時排泥,各處理構筑物處理過程中產生的污泥經過濃縮后由污泥泵泵入污泥脫水設備。

三、 ReCoMagTM超磁分離水體凈化工藝

ReCoMagTM超磁分離水體凈化工藝將絮凝、沉淀和過濾工藝結合在一起,它不需要借助于重力沉降,而是通過稀土磁盤相當于磁性物質自身重力640倍的強磁力吸附去除磁性懸浮物。由于礦井水中所含懸浮物主要為巖粉、煤粉,本身不帶磁性,ReCoMagTM超磁分離水體凈化技術則是通過向水中投加磁種、混凝劑和助凝劑,在水力攪拌作用下完成“微絮凝”過程,使每個微小絮團帶上磁性,通過“超磁分離機”實現絮體和水的分離,分離時間小于10秒。該技術顛覆了所有常規的混凝沉淀技術,能在3分鐘左右完成整個進水、微絮凝、過濾(固液分離)、出水流程;出水SS<10mg/l;磁種通過磁種回收系統循環反復使用。

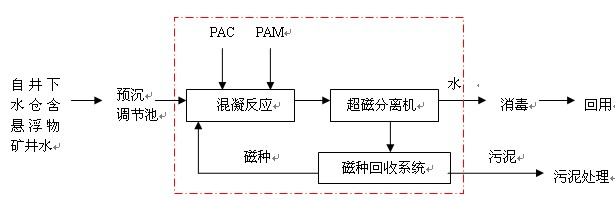

ReCoMagTM超磁分離水體凈化技術的核心是“超磁分離機”和“磁種回收系統”。對于含懸浮物礦井水的凈化,典型工藝流程見圖1。

圖2ReCoMagTM超磁分離水體凈化系統處理礦井水工藝流程圖

工藝流程及參數簡述:

(1) 水線:礦井水通過井下排水泵由井下水倉提升到地面預沉調節池,預沉調節池有效容積一般為日平均時處理量的6~8倍,經過預沉調節池調節水質水量后的含懸浮物礦井水進入ReCoMagTM超磁分離水體凈化系統的混凝階段,在PAC和PAM作用下,懸浮物與磁種混凝、絮凝,混凝時間和絮凝時間分別為1min和2min左右;出水進入超磁分離機,水流經過整個超磁分離機的時間為30s左右,實際經過磁盤的時間小于10s,出水SS<10mg/l,消毒后回用。

(2) 泥線:大粒徑的煤、巖顆粒物大部分沉淀在井下水倉(每隔一段時間清理),預沉調節池中也會沉淀較大顆粒物需不定時排泥;ReCoMagTM超磁分離水體凈化系統中經過微絮凝的磁性絮團在強磁力作用下被稀土磁盤吸附,逆向于水流方向緩慢轉動的稀土磁盤一部分在水面之上,被吸附的泥隨磁盤轉出水面后首先有一個“瀝水”過程,然后通過刮渣輸送系統送入磁種回收系統。磁種回收系統分為三個部分:磁種與非磁性懸浮物的剪切分離、磁鼓磁選磁種以及磁種循環計量回用。磁種的回收率>99%。含水率約為93%的非磁性懸浮物作為污泥流入污泥處理系統,可不經過濃縮直接進入脫水設備。

礦井水中的懸浮物主要為巖粉和煤粉,粒度小、比重輕、沉降速度慢;懸浮顆粒平均只有2~8μm,總懸浮物中約85%以上的粒徑在50μm以下。煤粉的平均密度一般只有1.3~1.5g/cm3,遠遠小于地表水系中泥砂顆粒物的平均密度2.4~2.6g/cm3。傳統的混凝沉淀可以利用加大混凝藥劑用量、增加沉淀時間來促使礦井水中粒小質輕的懸浮物聚集成稍大的絮團在較長的時間內沉淀下來,由此帶來的結果是投加的藥劑量大、構筑物或設備占地面積大。ReCoMagTM超磁分離水體凈化系統能在3分鐘左右完成整個微絮凝、過濾(固液分離)過程,投加藥劑量更少,占地面積更小,源于其工作原理與傳統混凝沉淀完全不同:

(1) 微磁絮凝

通過向礦井水中投加磁種,讓非磁性懸浮物在混凝劑和助凝劑作用下與磁種結合。一方面,磁種作為絮團的“凝核”,強化并加速了絮團的形成;另一方面,磁種賦予了絮團磁性,磁種和懸浮物只需形成微小絮團即可被超磁分離機的強磁性磁盤吸附從而與水分離,不需要如傳統混凝沉淀工藝中形成大的絮團通過自身重力沉降去除。因此,所需投加的藥劑量通常是傳統混凝沉淀工藝的1/3~2/3。并且,在磁種的作用下,在礦井水中投加PAC后,在動力作用下懸浮物很容易脫穩,加上后續投加PAM形成微絮團,整個混凝絮凝時間僅需3min,是傳統工藝混凝絮凝時間的1/3~1/4。

(2)超磁分離

經過微磁絮凝的礦井水自流入超磁分離機,超磁分離機的磁盤采用了稀土永磁強磁性材料,通過聚磁技術,其磁盤可產生大于磁性物質重力640倍的磁力,瞬間(小于0.1s)能吸住弱磁性物質,平行磁盤間水的過流速度可達到1000m/h~2000m/h,實現微磁絮團與水的快速分離,水流經過整個超磁分離機的時間小于30s。對于礦井水的處理,ReCoMagTM超磁分離水體凈化系統主體構筑物占地面積是常規平流沉淀池1/50~1/240,是高速澄清池的1/10~1/30。

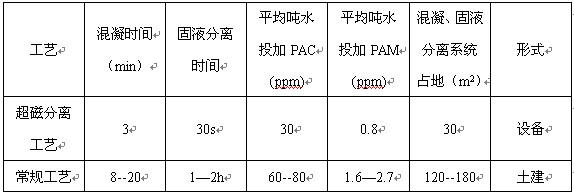

四、 工藝技術對比

針對于某煤礦規模為50m3/h的礦井水處理回用工程,懸浮物混凝沉淀性能很差,經井下水倉沉淀大的顆粒后由泵提升到預沉調節池;由于井下水倉排水泵按照礦井最大時排水量設計,并非連續工作,預沉調節池的水位非恒定水位,在后面設置提升泵將調節池出水提升進入后續處理設備。以下將針對懸浮物的去除就ReCoMagTM超磁分離水體凈化工藝和常規混凝沉淀過濾工藝進行對比。

礦井水進水水質:SS為170-600mg/L,要求出水水質SS≤10mg/L。

根據以上對比可見,ReCoMagTM超磁分離水體凈化工藝最大的優勢是土建少、占地面積小,藥劑投加量是傳統混凝沉淀的2/3左右。針對水質硬度不高、大水量礦井水的處理,選用ReCoMagTM超磁分離水體凈化工藝的初期構筑物和設備投資是傳統混凝沉淀工藝的80%左右。

五、 結論

本文對煤礦井下水處理的常用工藝與ReCoMagTM超磁分離水處理工藝進行了對比,ReCoMagTM工藝適合煤礦井下水的處理,特別是針對水質硬度不高、水量大的情況,該工藝具有綜合投資省、占地少、運行成本低、處理效果好的特點,是取代常規混凝沉淀、過濾的先進固液分離技術工藝。

參考文獻

[1]倪明亮、周勉.ReCoMagTMM工藝及應用.(內部資料)

[2]王紹文,鄒元龍等編.冶金工業廢水處理.北京:化學工業出版社,2008.

[3]嚴煦世,范瑾初.給水工程(第4版).北京:中國建筑工業出版社,1999.

文章標題:煤礦井下污廢水水處理的工藝改進設計與比較研究

轉載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/ligong/kuangye/5242.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:106

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:121

評職稱發論文好還是出書好關注:68

復印報刊資料重要轉載來源期刊(...關注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態及其...關注:69

SCI期刊分析

- MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY中科院分區

- MEAT SCIENCE期刊最新中科院分區

- MECCANICA中科院幾區

- MECHANICAL ENGINEERING中科院分區

- MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING期刊最新中科院分區

- MECHANICS OF MATERIALS期刊最新中科院分區

- Mechanics of Solids中科院分區

- MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS期刊最新中科院分區

- MECHANISM AND MACHINE THEORY中科院幾區

- MECHATRONICS雜志是中科院幾區