儒家文化圈園林藝術研究

所屬欄目:農業工程科學論文 發布日期:2020-08-28 15:12 熱度:

文化圈這個概念最初是由德國人類傳播學家萊奧·弗雷貝紐斯提出的。文化圈是一個空間范圍,在這個空間內分布著一些彼此相關的文化叢或文化群。縱觀世界歷史,全球共有三個影響力極大的文化圈,它們分別是基督教文化圈、伊斯蘭教文化圈和儒家文化圈。也有學者認為儒家文化圈是以儒家文化構建基礎社會的區域的統稱。儒家文化以“仁”“禮”“智”“孝”“中庸”為核心內容。曾光光在《近代以來儒家文化圈的裂變與走向》一文中認為:“儒家文化圈是指深受儒家文化影響,曾以儒家文化構建基礎社會,至今仍然保留了儒家文化的主要或部分文化傳統的區域的統稱。在近代以前,儒家文化圈主要包含中國、日本、朝鮮、越南等國。”[1]先秦時期,諸子百家爭鳴,儒家學派便是其中重要學派之一。后經孟子、荀子等人的發展,儒學逐漸走向成熟。漢武帝采用董仲舒“罷黜百家,獨尊儒術”①的建議,儒家思想上升為國家思想,隨后漢朝進入儒家社會。儒家文化是指以儒家思想為指導的文化流派。在接下來的兩千多年里,儒家文化逐漸傳播至中國周邊國家,包括朝鮮、韓國、日本、越南和琉球(現屬日本沖繩縣)等地區。他們使用漢字,崇尚儒學,逐漸形成了儒家文化圈。儒家文化圈內各國的政治、經濟、文化、教育和建筑等方面也較為相似。如:朝鮮漢城(今韓國首都首爾)的景福宮、日本京都的龍安寺、琉球的首里城、越南順化皇陵等,都深受中國傳統園林藝術“天人合一”造園理念的影響。本文將探討儒家文化對于文化圈內各國園林建筑藝術的影響。

一、中國傳統園林藝術的靈魂

漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術”后,儒家思想逐漸成為正統思想,其主張的“禮治、德治、人治”一直主導著中華文化的發展歷程。儒家思想以“仁”“禮”“智”“孝”“中庸”為核心內容。“仁”是儒家思想的核心之一,孔子解釋“仁”為“愛人”。“愛”是友愛、親近之意,是一種大愛、博愛。儒家思想“禮”的核心內容是宗法倫理制度,據《論語·顏淵》記載:“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。”“禮治”主張貴賤、尊卑、長幼有序,維護父權為中心的家族倫理關系和君權為中心的社會等級秩序。孔子《論語·雍也》曰:“智者樂水,仁者樂山。智者動,仁者靜。智者樂,仁者壽。”意思是:聰明人喜愛水,仁德之人喜愛山。聰明人好動,仁德之人沉靜。聰明人快樂,仁德之人長壽。儒家思想將人的品性比德于自然山水,自然山水具有了人的“仁”和“智”的品性。即:山是“仁者”,水是“智者”。這里的“仁者”和“智者”不是一般的普通人,而是那些有修養的“君子”,也就是“君子比德于山,君子比德于水”。孔子以山水來比德,使人們從倫理道德的角度看到了自然山水的精神品質。后來儒家思想表現在園林藝術上就是“山水比德”“君權等級”和“天人合一”的造園理念。董仲舒的《春秋繁露》記載的“以類合一,天人一也”可以理解為儒家的“天道”“人道”合一。“天道”指自然界的運動變化規律,“人道”指人應該遵守的社會秩序規范。孔子認為人與自然是和諧統一的,是相通的,人與天地萬物是精密聯系的,所以中國傳統園林藝術講究取材于自然,而高于自然。一是以自然的山、水、地貌為基礎,用藝術的眼光能動地對自然景物加以改造和加工,再現符合人們審美價值的自然之景。二是追求人與自然的完美結合,達到人與自然的高度和諧,即“天人合一”的境界。三是在園林藝術中注入儒家文化特有的書法藝術形式,如匾額、楹聯、碑刻和繪畫藝術等,它們起到的不僅僅是裝飾的作用,更能深化園林的意境[2]。唐代大詩人兼畫家的王維在建造自家別墅的過程中,寄情山水,托物言志,創造了唐宋園林藝術的代表作———輞川別業②,這是一片擁有林泉之勝、因地而建的天然園林。此外,東晉王羲之等人也在《蘭亭集序》中提出了“曲水流觴”③的園林建造思想,后人在此基礎上開創了“疊山理水”的技法,也為后世的山水畫發展開辟了新的方向。歷代帝王多會設置許多苑囿供其進行各種活動,如起居、宴請、祭祀、舉行朝會等等。從漢代的上林苑、唐代的御苑、宋代的艮岳、明代的北京故宮,到清代的圓明園、頤和園,莫不如此。除了皇家園林,還有江南的私家園林,都體現了“天人合一”的儒家思想。被譽為中國皇家園林博物館的頤和園建于1750年,是清朝帝王的行宮。頤和園是在昆明湖和萬壽山的基址上,以杭州西湖風景為藍本,同時又汲取了江南私家園林的一些造園方法,建成的一座天然山水園。頤和園可以說是我國古代“疊山理水”造園方法的典型代表。何謂“疊山法”?疊山法是運用土石營造小尺度的峰巒溝壑、懸崖峭壁,如此形成的山景給人一種峰回路轉的感覺;同時,對山形進行改造,形成完整的山形水系。何謂“理水法”?理水法是對自然河湖溪澗進行處理,形成湖河溪澗泉流的水體,并且以山石點綴為岸,河港叉道交錯,表現了水面的平遠遼闊和曲徑通幽之感。頤和園引玉泉山之水,挖后溪河,建長堤河島嶼;以大報恩寺為中心,以佛香閣為標志性建筑。乾隆時期興建的大報恩寺就體現了儒家思想中的“孝”,為了體現至高無上的皇權及禮制等級觀念,大報恩寺采取嚴格的中軸貫通、左右對稱的布局方式。以佛香閣為中心的建筑群從昆明湖北岸的中央碼頭開始,經云輝玉宇牌樓、排云門、金水橋、排云殿、佛香閣等九個層次,層層上升,從水面到山頂構成一條垂直的中軸線,兩邊布局對稱。昆明湖以筑堤的辦法被分成小水面西湖、養水湖、南湖,每個湖中各有一島,形成湖、堤、島一個新的“一池三山”①形式。“一池三山”是漢武帝首創,他在長安城修建了象征性的“瑤池三仙山”,此后這種山水格局就成為歷代皇家園林的傳統格局,至今已經傳承了兩千多年。關于我國古代園林興造的藝術理法,孟兆禎先生總結出以借景為核心的“明旨、問名、相地、借景、立意、布局、理微、余韻”八個方面。他認為,中國古典園林藝術中所追求的境界是“雖由人作,宛自天開”,是“天人合一”哲理的反映;反映在山水和地形、地貌景觀上,主要有“君子比德于山、君子比德于水。智者樂水,仁者樂山。智者動,仁者靜,智者樂,仁者壽”。由此可見,儒家思想中的“天人合一”“山水比德”和“君權等級”等觀點對我國古代園林藝術的影響。我國古代園林造園藝術對儒家文化圈內各國園林藝術也有著較為深遠的影響。

二、儒家思想對儒家文化圈各國園林藝術的影響

(一)儒家“禮”制思想———上下尊卑的等級觀

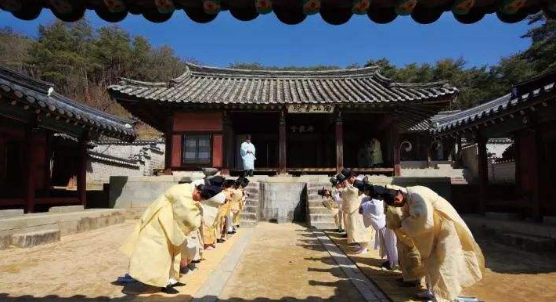

1.景福宮是對明故宮的仿制朝鮮歷史上曾經為中國的藩屬國,受儒家文化影響很深。朝鮮王朝以儒教治國,儒家思想注重“禮制”。景福宮是李氏朝鮮的正宮,也是其政治文化的中心。景福宮始建于明太祖洪武二十八年,得名自《詩經》“君子萬年,介爾景福”②。王宮的建造嚴格遵守相關規制,以丹青與中國故宮的黃色進行區分,因為黃色只有天子才可以使用,表明當時的朝鮮王朝作為藩屬國要和明朝行君臣之禮。景福宮建筑群顯示了儒家禮制的君臣關系、夫妻關系、嫡庶關系等在園林藝術上的體現。景福宮不僅是李氏朝鮮時期皇族宮殿的代表,而且也是朝鮮園林建筑藝術的代表。從園林的建筑技法上看,不論外形結構還是色彩造型,景福宮大體都是對明故宮的仿制。它的建筑風格不僅融合了朝鮮民族的文化特點,又與我國明代建筑頗為相似。景福宮的正門是光化門,東門為建春門,西門是迎秋門,北面是神武門,其匾額均用漢字書寫,但光化門在抗美援朝戰爭中嚴重損毀。光化門重建后改用韓文,由韓國總統樸正熙親自書寫門匾[3]。景福宮的正殿是勤政殿,它是韓國最大的古代木質建筑,并且是當時朝鮮王朝舉行儀式以及接受百官朝會的地方[4]。其地基明顯高于其它宮殿,以此表現朝鮮王朝的君威。四面臺階按方向雕刻著東之青龍,西之白虎,南之朱雀,北之玄武。四象合于五行,且勤政殿主體為木質結構,其建筑理念符合“金、木、水、火、土”的五行太極陰陽說。此外按十二地支的形象分別雕有鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬,代表不同的年份。其邊角雕有一只獬豸,基臺中央雕有一只鳳凰,象征著祥瑞。2.首里城的“守禮之邦”琉球王國(現屬日本沖繩縣),古名中山國。12世紀,琉球群島出現山南、中山、山北三國,分別在琉球群島的南部、中部和北部。它位于中國臺灣省和日本九州之間。隨著儒家文化影響的深入,琉球王國也成為儒家文化圈的一員。琉球跟朝鮮一樣在歷史上都曾是中國的藩屬國,明朝滅亡后清朝繼承明朝藩屬制度,琉球接受清朝冊封。1872年琉球國滅,1879年日本將其完全吞并,廢藩置縣,設沖繩縣。其都城首里城是琉球王國政治和文化的中心。它的園林藝術融合了中國與日本的園林文化,以獨特建筑樣式以及高超的石砌技術顯示出極高的藝術價值,被聯合國科教文組織認定為世界文化遺產。“首里城”音同“守禮城”,門匾上書“守禮之邦”四個漢字(圖1),表明了當地的民風淳樸。進入園內,其正殿以紅色為主色調,大門面向西方,采用中國經典的唐式大門,布局完全依照當時明朝的紫禁城而建,有金龍盤旋于門柱之上,門梁上方繪有“二龍戲珠”紋樣。在首里城的正殿內,上方牌匾為清朝康熙大帝所賜,上書“中山世土”①四個漢字。但首里城有一個特殊現象,其正殿不是朝南而是朝西,這與中國“人君南面術”的傳統文化完全不符。據《周易·說卦》記載:“離也者,明也,萬物皆相見,南方之卦也。圣人南面而聽天下,向明而治,蓋取諸此也。”意思是說,在八卦之中,離卦象征光明,當太陽處在正當中的位置時,照耀南方,使萬物顯明,這是代表南方的卦,所以帝王取法離卦,坐在北方,面對南方接見群臣,聽取天下政務,象征著面對光明,治理天下。由此可見,古代君王都是坐北朝南的,稱為“南面稱王”或“南面稱帝”。清代徐葆光在《中山傳信錄》②中認為首里城這種現象是因為“山形殿址本南北向,由那霸至中山,從西岡上,故門皆西向”。日本有學者認為首里城的正殿不是朝南,而是朝西,是“為了向中國表達忠順的意思”[5]。這一論點的依據是因為中國在地理位置上處于琉球的西方。而琉球當地有觀點認為坐東朝西是為了躲避臺風。據史料記載,明萬歷三十七年,朝鮮戰爭剛結束,日本自知吞并朝鮮無望,德川幕府遂派軍攻占琉球首里城。而此前琉球已經作為明朝的藩屬國接受冊封,年年向明朝納貢。尚寧王被日本人放回后修建了南北兩殿分別接待中日的冊封使。但是北殿的設施和規模明顯高于南殿,以示琉球對明朝的忠誠。第二次世界大戰末期美軍在琉球登陸,戰火燒至首里城內,首里城嚴重損毀。日本投降后琉球被美國托管,后又交還日本,然而矗立在那兒的園林建筑永遠記錄著那一段不堪回首的歷史。可惜的是,在2019年10月31日“首里城”又毀于火災。

(二)儒家“天人合一”的自然觀

1.“一池三山”景福宮園內的荷花池建有三座人工島嶼,與中國“一池三山”的皇家園林造園傳統一脈相承。慶會樓便建在人工島上,這里是君王和大臣們舉行宴會的場所。宮后御花園亦有一亭建在荷塘的人工島上與之對應,其名為香遠亭,取“香名遠播”之意。然香遠亭與前者相比卻更富詩意。并且建造時借鑒了中國蘇州園林尤其是蘇州拙政園的設計,將人工雕琢的山石完全融入自然之中,呈現出典型中國宮內后院的特點[6]。從景福宮的園林藝術風格可以看出,其建筑本體廣泛采用木質結構,屋頂坡度緩和,而屋脊和檐端翹起,富有立體感。當時的朝鮮王朝全面吸收中國儒家文化,即使其園林曾遭受戰爭的毀壞,近現代重建的大部分園林依舊保留了中國傳統園林的布局和建筑特點:一是取法自然,對客觀存在的自然景色,依照匠人們對藝術的理解來改造園林,使之符合大眾的審美需求;二是升華自然,匠人們用以假亂真的技法來重塑園林風貌,并且繼承了中國傳統的“疊山理水”手法,使之出于自然而高于自然;三是統籌兼顧,把園林中的景點和建筑看做一個整體來考慮,并因地制宜地結合自然環境,體現了“天人合一”的造園理念。2.借景———“枯山水”日本從漢代起就受到中國文化的影響。早在《后漢書》中就有關于漢光武帝劉秀賜予倭國使者金印的記載[7]。東晉時期,儒家學說傳入日本。公元630年,舒明天皇開始派出大量遣唐使與唐朝交流,并不斷學習中國文化,儒家思想在這一過程中不斷影響著日本社會的各個方面。在這期間,日本造園技法深受唐宋山水園林的影響,一直保持著與中國園林相近的風格。其枯山水式的園林風格不僅是日式園林的一種形式,更是日本畫的一種形式。“枯山水”的字面意思為“干枯的景觀”或“干枯的山與水”。這種風格的典型代表是京都的龍安寺。藝術家用靜態景物代替動態景物的想法,在今天看來也是獨具匠心的。借景,是中國傳統園林理法的核心,很明顯“枯山水”便是借自然之宜,借石造景,用人工仿造自然山水風景。與中國一樣,日本也素有“無石不成園”的說法。回到日本龍安寺(圖2),石景是寺內主要景色,園林中的石景主要有4種表現類型———海景、石景磯、枯山水石景、石質園林小品[8]。中國的園林設計元素是假山真水,“無水不成園”,而日本枯山水園林是個特例,匠人們用沙子取代水,用石頭取代山,通過沙子勾勒出碧波蕩漾的春水的輪廓,以靜態表現動態之美。再者通過石頭借石造景,將寺廟看成一幅潔白的畫紙,通過沙子和石頭的點綴,勾勒出一幅追求自然的寫意水墨畫,潔白的沙子鋪滿寺院,如同水墨畫的留白,給人無限的遐想。可以說,龍安寺石景是借景的典范,體現了“疊山理水”“天人合一”的造園理念。日本園林的建造思想在借鑒中國古典園林的基礎上又根據自身環境、思想等不斷發展,尤其是將中國傳統水墨畫的繪畫技法融入園林設計的理念中,形成了富有島國特色的枯山水園林。取“山水”之意,而用砂土和石頭加以表現,實在是精妙。3.“蓬萊三島”越南順化皇城京城內的靜心湖“蓬萊三島”,也是典型的“一池三山”的布局形式。湖中有三個小島名為蓬萊、方丈和瀛洲。由此可見,我國傳統文化對越南的影響之深,居然連名字都是一摸一樣的。由于篇幅關系,這里不再展開論述。(三)儒家“中庸”之倫理觀1.中庸儒家提倡中庸思想,所謂中庸,就是不偏不倚。孔子的《論語·先進》曰:“過猶不及。”儒家認為中庸就是以“仁”為內在核心,以“禮”為外在形式,認為萬事萬物不可走極端,應該遵循中和之道。儒家的中庸思想體現在建筑上,就是居中的思想。《荀子·大略》曰:“王者必居天下之中,禮也。”越南的“順化皇城”是一座和北京故宮極為相似的建筑,仿佛是縮小版的故宮。皇城是中軸對稱,“前朝后寢”,京城一共有三圈城墻,將京城劃分為京城、皇城和紫禁城。皇帝的勤政殿一般用于舉行重大典禮和召集文武官員,因此用最高建筑規格來建造,以體現皇權的至高無上。只有皇帝和皇后的寢宮在中軸線上,其他妃嬪分別住在兩側的宮殿。“順化皇城”顯示了儒家禮制和中庸思想在園林設計上所體現出來的君臣關系、夫妻關系、嫡庶關系。皇城規模宏大,氣勢恢宏,有非常明顯的漢文化痕跡。午門進去便是一殿一廣場漸進格局,兩側為廊宇、后宮、皇家花園。四個城門稱午門、和平門、顯仁門、章德門。“順化皇城”也設置了太和殿、勤政殿、太廟、國子監、機密院、都察院等等。可見越南當時作為中國的藩屬國也深受中國文化的影響。2.“孝親法祖”思想“孝”是儒家思想的核心內容。孔子《論語·泰伯》曰:“君子篤于親,則民興于仁。”《學而》云:“入則孝,出則悌。”可以看出在孔子的思想觀念中,“仁”是為人的根本,而“孝悌”則是“仁”的前提。人無“孝悌”之心,“仁”“義”“禮”“智”“信”之類道德精神就無法落實。儒家主張“孝親法祖”,因此,會遵守嚴格的規制來制造宗廟陵墓來祭祀祖先圣賢。越南深受儒家文化的影響,如越南皇家園林中有幾座園林是皇帝專門為奉養皇太后而建。例如:長生宮內的正殿名為“五代同堂殿”,從其正殿的命名就可以看出其受儒家思想的影響之深。

三、結語

儒家思想以“仁”“禮”“孝”為核心,提倡禮制、天人合一、中庸,宣揚君權神授,體現在建筑上就有殿堂、宗廟、天壇、陵墓等。儒家提倡上下尊卑有序的等級觀,體現在建筑上就有開間、形制、色彩、裝飾等都應有所差別。儒家提倡天人合一的自然觀,在建筑上就要表現為山水比德的園林藝術。儒家提倡孝親法祖,體現在建筑上就有宗廟陵墓。而伴隨著明朝海禁制度的松弛,中國人民的智慧深刻影響著儒家文化圈內的各個國家和地區。園林藝術的本質是創作者根據美的主觀規律來改造客觀環境,使之更自然更美麗、更符合人們的需求。在深受儒家思想熏陶的土地上,各具特色的園林藝術脫胎于自然的泥土,點綴在青山碧水之上。或為富麗堂皇的宮殿,或為曲徑幽深的廟宇,亦或是歷盡滄桑的昔日城廓,這一切是多么的偉大。

參考文獻:

[1]曾光光.近代以來儒家文化圈的裂變與走向[J].云南社會科學,2013(5):168.

[2]楊簫凝.唐代王維輞川園林研究[D].西安:西安建筑科技大學,2016.

[3]方棟楚.異域溯源文化尋蹤[N].美術報,2016-11-26(29).

[4]徐艷文.宮殿與園林的完美結合:韓國景福宮的古建筑群[J].中華建設,2015(8):41.

[5]阪倉篤秀,程尼娜.琉球王國的首里城[J].史學集刊,2012(1):26.

作者:沈定求 黃衛霞

儒家文化圈園林藝術研究相關推薦中國古典園林藝術與民族文化傳承的思考

文章標題:儒家文化圈園林藝術研究

轉載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/nongye/gongcheng/43656.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:105

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:120

評職稱發論文好還是出書好關注:68

復印報刊資料重要轉載來源期刊(...關注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態及其...關注:69