生態農業建設

所屬欄目:農業環境科學論文 發布日期:2010-08-19 08:33 熱度:

保護我縣農業生態環境,大力發展生態農業,降低成本、減輕污染,緩解水資源和能源危機,防止土壤退化,充分發揮整體生態效應和物質循環再生作用,是發展我縣經濟,保證我縣農業

和經濟可持續發展的重要環節,使我縣經濟、社會、生態三者相互促進,相互統一協調發展。

一、 生態農業建設的指導思想

指導思想:以我縣傳統農業為基礎,把現代農業科學技術成果類型傳統農業精華有機結合起來,依據經濟發展水平及“整體、協調、循環、再生”的原則,實行開發與利用,治理與保護相結合,全面規劃,綜合開發。實現穩產、優質、高效、合理地開發和保護自然資源,合理開發和利用再生資源,達到經濟、生態、社會三大效益統一協調發展,把我縣建成社會文明,環境優美,經濟繁榮,人民富裕的生態農業縣。

二、 生態農業建設工程與技術設計

1、實施沃土工程技術

提高化學肥料利用率。改進化學肥料施用方法,采取深施,作物生長季節需肥時施,按作物所必需的營養素施,推廣應用新型化學肥料。改變傳統的施肥方法,降低能耗和生產成本,減輕土壤污染,提高作物的秸稈返田比例,增加土壤有機質含量,農作物莖桿返田或者過腹田,有利于提高土壤微生物的數量和活性,調整生態環境和PH值,使土壤固態營養元素的釋放速度加快。有利于農作物生長。

2、中低產田綜合治理工程技術

我縣中低產田集中分布在沖地久水田和高崗瘠薄地,針對這兩種類型,應采取相應的技術。沖地久水田:因長期雨淹漬害嚴重,形成“冷、爛、閉、毒”。主要采取小流域綜合治理工程,加強水利工程建設,設計在沖上修建中、小型水庫,蓄集水源,沖下疏通排水瀝水去漬渠道,實現旱能灌、澇能排的良性循環,提高水資源利用率,減輕洪澇災害,尤其在我縣西北部干旱區顯得尤為重要;高崗瘠薄地:主要集中在南部淺山區。一部分坡度在15度以上的山坡崗地必須施行退耕還林,發展經濟林和茶葉生產,維持良好的生態環境,增加經濟收入,坡度在15度以下的種植豆科耐肥力瘠薄的作物,逐步培肥土地,增施有機肥料,同時推廣應用旱作農業和節水農業新技術,正確引導發展生態農業,開發有機食品,綠色食品和無公害食品。

3、 生態環境綜合整治工程

(1) 推廣應用優質、高產、高效的生態農作物模式化栽培技

術。

(2) 大力發展高產、高效生態型畜禽、水產養殖業產業。

(3) 開發有機、綠色、無公害產品。

(4) 新菌種培育技術開發,固氮菌、解磷、解鉀菌、垃圾分

解菌的培育和開發。

4、 植保工程技術設計

采取以“預防為主,綜合防治”的原則,一是做好病蟲害預測預報工作;二是引用抗病品種,綜合運用生物防治、物理防治、農業防治等技術,控制化學農藥的使用量;三是改革耕作,實行輪作倒茬。切實做好“病、蟲、草、鼠”害的綜合防除,應用生態位原理、生態系統種共生、生物種群相生互克原理和生物與環境協同進化原理。生物防治“病、蟲、草、鼠”害技術和生物措施與工程措施配合的生態治理技術,保護天敵益蟲,進行農作物的病、蟲、草、鼠害的綜合防除。減少病、蟲、草害的滋生地,以達到綜合防治,減輕病、蟲、草、鼠災害,降低生產成本,減少污染,提高農產品品質和質量,達到農業增產、農民增收的目的。

5、 實施節能降耗工程

采取“開源與節流”并舉,應用能量多層次利用和物質循環再生原理,使有機物質多層次利用。開發清潔再生源,開發沼氣使用潛力,拉長生態鏈條。一、能源綜合開發;①推廣節能新技術;②開發利用新能源;二、物質循環利用能源生態。①發展沼氣;②組建沼生態養殖場。三、生態農業綜合建設示范點。①建立生態茶園基地。②建立生態農田示范點。③生態板栗園示范基地。四、提高水資源利用率,推廣應用節水技術。

6、 科技培訓服務體系建設工程

一是聘請生態農業建設行業知名專家、學者為我縣生態農業建設技術顧問。二是在縣電視臺農業科技園地欄目中增設生態農業專題講座。三是在中央農業廣播學校、縣成人中專和縣職業高中開設生態農業基礎課題,培養生態農業建設后備力量。四是建立生態農業技術領導組,組織各種專業技術骨干進行專業技術培訓。加大培訓力度,以提高全縣生態農業技術基礎知識,以適應生態農業建設發展的需要。

7、 結合農業產業結構調整,形成結構合理的大農業格局

(1)北部崗畈,以種植業為主,畜禽養殖業,水產養殖業全面發展,走綜合開發的生態農業示范區。

(2)中部丘陵區是全縣最大的一個農業區,依照該區的資源優勢,以糧食為主,輔之以林業,建設“家、林、牧、副、漁”,全面發展的綜合農業區;沿潑河、五岳兩大水庫干渠的鄉、村積極搞好淡水養殖,逐步建成水產養殖基地,同時適度發展畜牧業,提高農業資源綜合利用效率。

(3)縣西南是典型的淺山區,山多、林多、土特產品種較多,

發展多種經營潛力大,是“光桔根”、茶葉、板栗、油桐等經濟樹木和名貴中藥材的主產地,根據該區資源特點,配合適當養殖業的農林牧結合,多種經營、多產業配套綜合生產技術,提高減災抗災能力的良性循環技術、積極開發名貴中藥材,增加收入。

8、 生態和環境綜合治理工程

根據我縣自然地理條件,本著因地利宜,合理利用資源

的原則,積極推廣適應我縣的生態農業模式。

(1)“林牧能”生態農業模式

“林牧能”一體化生態農業模式,把各學科先進農業技

術有機結合起來,綜合應用于淺山丘陵區,以圍山轉果為載體,以沼氣發酵和連接點,把林果、種植、畜禽的規模化飼養、沼氣新能源的開發利用,取得整體效益。具體內容是:果園建小型灑廠,百頭太陽能豬場,建沼氣池。實現糧食——酒糟喂豬——豬糞入沼氣池——沼氣作釀酒燃料——沼渣、沼液作果園有機肥料的鏈性循環。形成了農業——工業——畜牧業——林果——能源齊發展的良性循環,創造規模效益。

(2)庭院經濟型模式

我縣農戶庭院寬敞,房前屋后空地可得到有效利用,發展庭

院經濟投資少、見效快,技術易掌握、易管理,家家戶戶適宜,具體是:房前屋后栽果樹,院內種植葡萄,養豬、家禽,建沼氣池,綜合利用流程為:養殖——沼氣——果樹——菜的庭院生態模式。

(3)立體生態茶園種植模式

以茶園為基礎,在茶園建萬只太陽能雞場、沼氣池,在茶園套種經濟林木(板栗、桃、柿),通過合理配置生態位,實行養殖——沼氣——茶果,形成人工復合生態系統,使光能和養分得到綜合吸收和利用,同時增加茶園有機肥含量,培肥地力,降低生產成本,達到增加收入的目的。

(4)生物質能循環利用模式

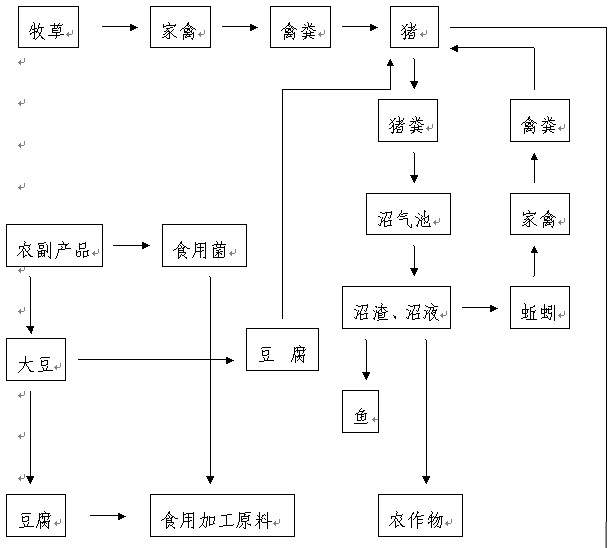

我縣生物能資源量大,將生物物質能的利用結合種植業、養殖業、加工業、漁業,實行生態的良性循環,促進農村產品和有機質的循環利用,以及產品深加工,形成一個生態經濟效益較高的良性環的人工生態系統,使農業生產穩步全面發展,開拓出一條生態農業新途徑(附生物質循環利用模式)

三、生態農業建設的保障措施

1、建立組織機構

縣政府已成立由縣長任組長的光山縣生態建設領導小組,負責協調縣、鄉相關單位工作,籌集縣級配套資金,負責生態農業項目實施。鄉(鎮)、村成立相應專門機構,負責組織實施。縣農業局農村能源環境保護管理站對生態農業建設進行技術指導和組織管理。

2、制定優惠政策

縣政府制定了《光山縣農業環境保護暫行辦法》使農業環境保護工作走上了依法管理的軌道。為促進生態農業的發展,相繼出臺了鼓勵復墾,開發利用“四荒”優惠政策;小流域綜合治理優惠政策;鼓勵開發和利用新能源的政策;鼓勵“一優雙高”開發的政策;劃定基本農田保護區、基本農田保護政策等。從人力、技術、資源、物資、資金各方面向生態農業建設傾斜。

3、農業社會化服務體系建設

一是建立和完善農技、畜牧、茶葉、板栗、養魚等為主的技術推廣、技術咨詢、試驗示范、經營管理服務體系;二是建立以物質供應,資金扶持,市場信息、產品購銷、加工服務體系;三是加強對農民自辦、聯辦服務體系的組織和引導,真正為農民提供產前、產中、產后的全過程配套服務,促進全縣生態農業持續、穩定、協調發展。

4、加強技術培訓,普及生態農業技術知識

充分利用廣播、電視、生態農業專題知識講座,編寫生態農業知識冊子,向廣大農民傳播農業基礎知識,提高他們的生態環保認識水平和加強可持續發展意識。根據不同生態類型區特點編寫教材,舉辦培訓班,分期分批對鄉、村干部群眾進行技術培訓,提高他們的生態農業建設技術水平。

四、生態農業效益

通過對農業生態環境進行綜合治理,在治理工業和鄉鎮企業“三廢”的同時,對新上工業項目嚴格執行“三同時”制度,對農業的自身污染問題,采取輪作倒茬,增施有機肥等措施,培肥土壤,合理控制化肥施用量,推廣綜合防治病蟲害措施,減少化肥、農藥的使用量,提高有機復合肥、生物農藥利用率,增加廢舊塑料的回收投入,推廣使用光降農膜,減少土壤殘留量。消除白色垃圾污染,大力營造用材林、經濟林、薪炭林,提高我縣林業覆蓋率,起到凈化農業生態環境保護生態環境的目的,使我縣的農業生態環境步入良性循環軌道。

文章標題:生態農業建設

轉載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/nongye/huanjing/1023.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:105

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:121

評職稱發論文好還是出書好關注:68

復印報刊資料重要轉載來源期刊(...關注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態及其...關注:69

SCI期刊分析

- MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY中科院分區

- MEAT SCIENCE期刊最新中科院分區

- MECCANICA中科院幾區

- MECHANICAL ENGINEERING中科院分區

- MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING期刊最新中科院分區

- MECHANICS OF MATERIALS期刊最新中科院分區

- Mechanics of Solids中科院分區

- MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS期刊最新中科院分區

- MECHANISM AND MACHINE THEORY中科院幾區

- MECHATRONICS雜志是中科院幾區