息肉樣食管惡性腫瘤臨床

所屬欄目:臨床醫學論文 發布日期:2020-03-05 09:32 熱度:

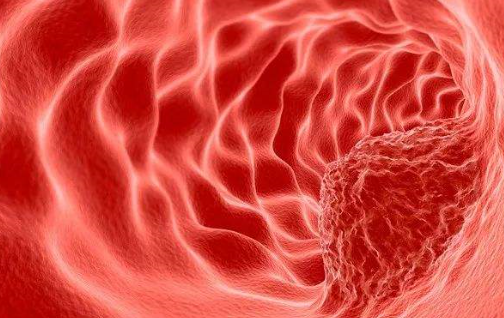

食管癌是我國常見惡性腫瘤,中晚期食管癌大體形態多為髓質型和潰瘍型,息肉樣很少見。現分析我院2008年10月-2015年3月接受根治性手術治療的10例息肉樣食管惡性腫瘤患者的病理特點和臨床預后,提高對息肉樣食管惡性腫瘤的認識。

1資料與方法

1.1臨床資料10例患者中男9例,女1例,年齡51~70歲,中位數年齡60歲。首發癥狀:吞咽梗阻感5例,吞咽梗阻感伴胸骨后疼痛4例,胸骨后疼痛1例;病程10d~1年。1.2方法10例患者均行食管X線鋇透、胸腹部CT及電子纖維胃鏡以及術前常規等檢查,排除遠處轉移和手術禁忌證后在我院接受食管癌根治術,術后標本經體積分數4%甲醛液固定、常規脫水、石蠟包埋、5μm切片、常規HE染色、光鏡觀察,免疫組織化學檢查(兩步法),標記Keratin、Vimentin、Desmin、SMA、CK-P、CK-H、CK-L、S-100、CD117、CD34、Ki67等,抗體均為福州邁新生物技術開發有限公司產品,DAB顯色,染色設陽性、陰性對照。10例患者中胸腹二野根治術3例,頸胸腹三野根治術7例,術后3例淋巴結轉移的病例中2例接受輔助治療。其中1例“奈達鉑+替加氟”聯合化療3周期(每28天重復,末次化療2013年1月),另1例接受輔助放化療,先行輔助放療50Gy/25次,采用IMRT技術,靶區范圍為雙側鎖骨上區+縱隔淋巴結區+食管瘤床下緣,同期奈達鉑單藥化療2周期(放療第1天、第22天),放療后“多烯紫杉醇+順鉑”聯合化療2周期(每28天重復,末次化療2014年9月)。其余8例無術后輔助治療。

2結果

2.1病理特點食管分段參照2002年UICC第6版食管癌分期分段標準[1],淋巴結分區參照日本食道學會淋巴結分區標準[2]。病灶位于胸中段6例、胸下段4例,胃鏡活檢病理示未分化癌1例、低分化癌1例、肉芽組織纖維化1例、鱗癌7例,術后病理示平滑肌肉瘤1例、鱗癌2例、鱗癌伴肉瘤樣分化7例。腫瘤浸潤黏膜肌層1例,黏膜下層5例,淺肌層3例,深肌層1例。共有3例患者出現淋巴結轉移,出現淋巴結轉移者腫瘤均侵犯肌層并有脈管癌栓。2.2臨床預后10例患者隨訪至2017年5月,失訪1例,6例無復發生存(生存27~104個月)。3例死于腫瘤復發:第1例行頸胸腹三野根治術,術后病理為食管下段鱗癌伴肉瘤樣分化,腫瘤侵及淺肌層,清掃淋巴結42枚,縱隔30枚,腹腔12枚,2枚陽性淋巴結均在腹腔(1、7組),術后“奈達鉑+替加氟”聯合化療3周期,未行放療。術后8個月出現雙肺、縱隔及腹腔淋巴結多發轉移,未再抗腫瘤治療于術后12個月死亡。第2例行頸胸腹三野根治術,術后病理為食管中段中—低分化鱗癌,腫瘤侵及淺肌層,清掃淋巴結23枚,縱隔18枚,腹腔5枚,2枚陽性淋巴結均在縱隔(104L、104R組),術后無輔助放化療。術后10個月出現肺、雙側頸部鎖骨上淋巴結多發轉移,未抗腫瘤治療于術后14個月死亡。第3例行胸腹二野根治術,術后病理為食管下段高—中分化鱗癌,腫瘤侵及黏膜下層,清掃淋巴結68枚,縱隔55枚,腹腔13枚,未發現陽性淋巴結,術后無輔助放化療。術后36個月出現肝多發轉移,放棄治療于術后39個月死亡。

3討論

中晚期食管癌大體分型多分為髓質型、蕈傘型、潰瘍型和縮窄型四型,食管息肉樣腫瘤很少見,表現為腔內生長的息肉狀,瘤體多為橢圓形或臘腸樣,有蒂與食管黏膜相連。食管息肉樣腫瘤病理類型多樣,本組10例中鱗癌伴肉瘤樣分化7例,鱗癌2例,平滑肌肉瘤1例。食管肉瘤樣癌和食管肉瘤發病率低,有報道食管肉瘤樣癌發病率約占同期所有食管惡性腫瘤的0.33%(14/4600),食管肉瘤約0.2%(11/5323)。“鱗癌伴肉瘤樣分化”有獨特的生物學特點,目前認識上還有爭議,對其來源有全能干細胞學說、胚胎學說、碰撞學說及化生學說等,命名也有癌肉瘤、肉瘤樣癌、梭形細胞癌、息肉樣癌及化生性癌等多種。2010年WHO將其命名為“食管梭形細胞癌”,定義為含有多形性肉瘤樣梭形細胞成分的鱗狀細胞癌,大體上多表現為息肉樣腫物,食管梭形細胞癌是一種侵襲性差、淋巴結轉移率低的少見腫瘤[3]。本組7例鱗癌伴肉瘤樣分化和2例鱗癌病例中,侵及肌層4例,5例為局限在黏膜下層或黏膜肌層的早期腫瘤,4例腫瘤侵及肌層者有3例出現脈管癌栓,同時有淋巴結轉移,另1例無脈管癌栓者未出現淋巴結轉移。病理結果提示息肉樣腫瘤很少向食管壁深層浸潤,大多局限在黏膜層和黏膜下層,少數可侵及肌層,較少出現淋巴結轉移。食管肉瘤來源于食管間葉組織,平滑肌肉瘤最常見,其次是纖維肉瘤,浸潤型少見,多為息肉樣腫塊,腫瘤自黏膜下層發生,向管腔內生長,進展和轉移較慢[4]。本組1例為平滑肌肉瘤,術后病理提示腫瘤浸潤黏膜下層,無淋巴結轉移,也未發現脈管癌栓,符合上述特點。手術切除是食管癌的主要根治性手段。本組10例最早1例手術時間是2008年10月,最近1例手術時間是2015年3月,隨訪至2017年5月,1例失訪,3例死于腫瘤復發。其中1例復發死亡病例的病理是“鱗癌伴肉瘤樣分化”侵及淺肌層,有腹腔淋巴結轉移,術后行輔助化療未行輔助放療,復發部位在雙肺、縱隔及腹腔淋巴結,死于肺轉移。余下2例復發死亡病例的病理是“鱗癌”,均未行術后輔助治療,第1例腫瘤侵及淺肌層有雙側鎖骨上淋巴結轉移,復發部位在雙肺、雙頸鎖骨上淋巴結,死于肺轉移。第2例腫瘤在黏膜下層無淋巴結轉移,復發部位在肝臟,死于肝轉移。其余6例均無復發生存至今,最長生存104個月,其中5例無淋巴結轉移,有淋巴結轉移的1例病例術后接受輔助放化療,至今無復發生存37個月。隨診結果提示對有淋巴結轉移的病例應該給予放化療等積極治療,有可能會減少腫瘤復發和轉移。對息肉樣鱗癌,即使是早期,也有可能存在血行播散,給予化療可能會減少轉移。隨著消化內鏡診斷和治療技術的進步,早期食管癌的內鏡下治療研究越來越多。有報道認為,對于僅累及黏膜層和黏膜下淺層的早期食管癌內鏡下微創治療即可根治,療效與外科手術相當[5]。姜宗丹等[6]曾報道內鏡黏膜下剝離術(ESD)治療息肉樣食管肉瘤樣癌,療效滿意,筆者認為在充分術前檢查和評估的基礎上對息肉型病例可考慮ESD治療。本組10例中6例術后病理示浸潤黏膜肌層或黏膜下層的早期食管癌,這6例均無淋巴結轉移,提示此類患者行內鏡下微創治療很有可能替代根治性切除,尤其是對手術潛在風險較大如高齡、心肺功能儲備差,以及合并多種基礎疾病等患者可能是理想的選擇。總結本組10例食管息肉樣腫瘤術后病理資料以及臨床隨診結果,提示息肉樣腫瘤有一定的特殊性:(1)病理類型多樣,多為鱗癌伴有肉瘤樣分化或為間葉組織來源;(2)腫瘤較少向食管壁深部浸潤,淋巴結轉移率低;(3)食管息肉樣腫瘤經選擇的行內鏡下微創治療可能是根治性切除的替代方案。由于本組病例數少,對其病理和臨床特點的認識存在偏差,尚需要更多病例積累。

《息肉樣食管惡性腫瘤臨床》來源:《臨床合理用藥》,作者:酈守國 郭瑞祥 郭群煌 陸海杰

文章標題:息肉樣食管惡性腫瘤臨床

轉載請注明來自:http://www.56st48f.cn/fblw/yixue/linchuang/42090.html

相關問題解答

攝影藝術領域AHCI期刊推薦《Phot...關注:105

Nature旗下多學科子刊Nature Com...關注:152

中小學教師值得了解,這些教育學...關注:47

2025年寫管理學論文可以用的19個...關注:192

測繪領域科技核心期刊選擇 輕松拿...關注:64

及時開論文檢索證明很重要關注:52

中國水產科學期刊是核心期刊嗎關注:54

國際出書需要了解的問題解答關注:58

合著出書能否評職稱?關注:48

電信學有哪些可投稿的SCI期刊,值...關注:66

通信工程行業論文選題關注:73

SCIE、ESCI、SSCI和AHCI期刊目錄...關注:120

評職稱發論文好還是出書好關注:68

復印報刊資料重要轉載來源期刊(...關注:51

英文期刊審稿常見的論文狀態及其...關注:69